切·格瓦拉:一个符号化偶像背后的真实故事(第2/5页)

卡斯特罗和格瓦拉这批12个战士,开始转入山区打游击。经历了三年艰苦卓绝的战斗,在内因和外因的共同作用下,巴蒂斯塔的政权终于被推翻,卡斯特罗从最初的全国武装司令做到了总理,进而掌握了古巴的一切大权。

作为卡斯特罗的亲密战友,格瓦拉理所当然被委以重任,他先后担任过国家银行行长和工业部长这两个重要职位,全程参与了古巴的社会主义改造。

在成为政坛高官后,格瓦拉表现出了两面性。

一方面,他依旧保持着简朴的革命本色,抵制官僚主义,生活节俭,并且拒绝给自己加薪。他没去过夜总会,也没看过电影,也没去过海滩,相反,倒是在周末多次参加甘蔗地或工厂里的义务劳动(不过让别人为难的是,他提倡他的部门所有人都不领薪水,义务劳动)。据说有一次,他到一位苏联官员家中做客,当官员拿着名贵的瓷器餐具来招待格瓦拉时,他带着讽刺的口吻说:“我这个土包子怎么配使用那么高级的餐具?”

而另一方面,格瓦拉并没有展现出他在治国理政方面的天赋。

在经济领域,格瓦拉推翻一切市场规律,推行高度的中央计划,每个企业都要在政府的安排下进行生产,结果整个国家的生产陷入停滞。1963年的调查显示,有些生产计划需要经过20多个行政部门审批才能进行。

同时,为了应对美国的经济制裁和封锁,格瓦拉想在古巴建设门类齐全的工业体系,他用行政命令把一半的甘蔗田(制糖是古巴的命脉产业)烧毁,改建炼油、炼钢、发电、水泥等重工业,但古巴甚至连相关的专业人才都没有。

据《卡斯特罗和古巴》一书,在1959年至1962年这三年中,有30万人逃离古巴,希望离开的人占人口总数的十分之一。

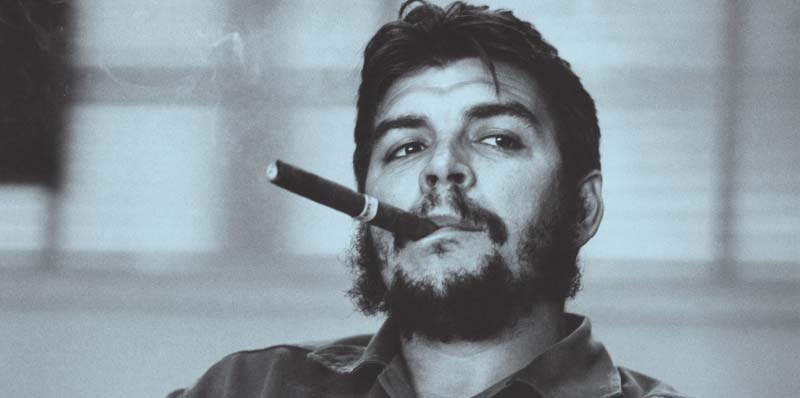

雪茄,成为格瓦拉的一个标志

如果这只是说明格瓦拉缺乏能力,那么另一些资料则让人看了头皮发麻。

古巴革命刚成功时,格瓦拉被任命为卡瓦尼亚堡军事监狱的检察长,负责清除巴蒂斯塔时代的战犯(主要是政客和警察)。

从1959年1月3日到11月26日这不到一年的时间里,卡瓦尼亚堡监狱每天都响起杀人的枪声。一些资料认为格瓦拉处死了156人,但有人认为,这一人数可能高达600人,其中不乏无辜者,甚至有十几岁的孩子和身怀六甲的妇女。美国裔古巴作家亨伯特·冯托瓦在《探寻真实的格瓦拉》一书中说,所有他访问过的人都表示,格瓦拉把屠杀作为生活的佐料。他在二楼的办公室里有一部分墙被打掉了,这样他就能在办公室里观赏行刑。

1964年12月,格瓦拉代表古巴出席联合国第19次大会,之后相继访问了阿尔及利亚、刚果(金)等8个非洲国家。格瓦拉也访问了中国,受到了毛泽东和周恩来的接见。

种种迹象表明,在1965年3月14日格瓦拉回到古巴后,他开始与卡斯特罗在诸如对苏关系、援助第三世界革命等问题上发生了严重的分歧。总的来说,卡斯特罗认为革命已经告一段落,而格瓦拉认为这还只是开始。

这对曾经亲密的战友最终选择了分道扬镳——4月1日,37岁的格瓦拉乘坐飞机离开古巴,前往非洲的刚果(金),他决定再一次投身革命,或者说,帮助全世界各国的穷苦人民革命。

也正是这一次的抉择,让格瓦拉的人生轨迹开始发光。如果他待在古巴继续担任高官辅佐卡斯特罗,或许可能会在世界革命史上留下小小的一笔,但绝不会像今天那样,被全世界各个角落的人用一种近乎崇拜的方式铭记。

因为格瓦拉放弃了好不容易奋斗得来的优越生活,为了他自己的理想,再一次主动投身到艰苦的战斗中去。

只是,又有多少人真的去检视过他理想的可行性?

5

古巴革命的成功,显然不是一个“可复制”的模板。

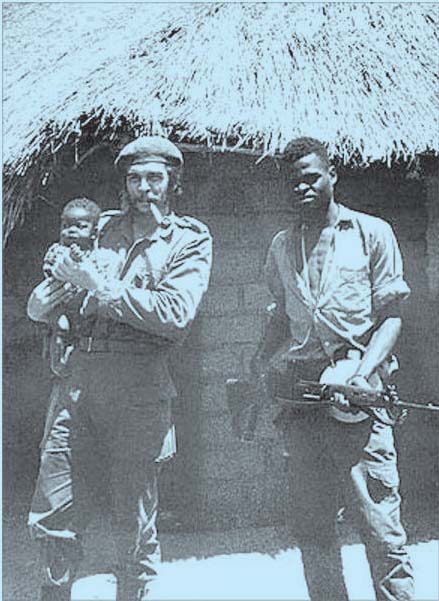

在刚果(金),格瓦拉遭遇到了前所未有的困难。刚果的游击队根本搞不明白:一个白人,为什么要和他们一起来吃苦?

格瓦拉告诉他们,我们的最终目的是要打倒帝国主义。但对于游击队员而言,“帝国主义”是什么并不重要,他们只要打倒现在由白人组成的政府,过上好日子就行了。

在那里,格瓦拉无法颁布政策和纲领,无法改变农民的生活,自然也无法发动群众。甚至他在相当长一段时间内只能回归本职,做一名医生——刚果的战士无心训练,闲来就喝酒或嫖妓,格瓦拉需要医治那些染上了性病或酒精中毒的人。

格瓦拉在非洲

在非洲丛林中辗转了7个月后,格瓦拉最终被他的战友们劝离了刚果。尽管格瓦拉曾表示将伤兵送回古巴,而自己要在丛林中战斗至生命的最后一刻,但最终还是答应了战友们的请求。