1937,南京城里的纳粹旗(第2/4页)

但是,日本人又怎会听得进拉贝的意见?表示一声“非常遗憾”,已经是最礼貌的回应了。

拉贝明白,不能只是写日记。

4

首先,拉贝把自己那栋小楼,变成了一个难民收容所。

一开始,只是拉贝家附近的邻居躲了进来,再后来,“躲进拉贝家就没事了”这一消息开始迅速传开,四周的难民开始向拉贝家聚集——只要能有一丁点地方空余,拉贝来者不拒。

最终,拉贝家那不大的院子里,一共收纳了600多名中国难民。那时正值寒冬,拉贝在院子里给他们搭了芦苇棚,铺了稻草。据当年住在拉贝家院子里的丁永庆老人回忆,天冷后地上潮湿,拉贝给难民们每人都发萝卜根,让他们煮着吃祛湿。在当时困难的条件下,拉贝努力给院子里所有的难民每天一人发一小杯米,一个星期发一次萝卜根和蚕豆。

“我知道很少,但我已经尽力了。”拉贝对他们说。

每一个在拉贝家院子里出生的中国新生儿,都会得到拉贝的礼物——男孩10美元,女孩9.5美元。不少中国父母就把男孩取名叫“拉贝”,女孩取名叫“朵拉”(拉贝的妻子的名字)。

1938年的新年,拉贝在他的日记中这样写道:“我得到了一份预料不到的再好不过的圣诞礼物,那就是600多个人的性命。”

而对于难民们来说,能住进拉贝家的院子,不仅仅代表着可以满足温饱,保全家庭,更重要的是能够保住性命和免遭羞辱。

幸存者汤英至今都忘不了那个惊心动魄的夜晚。那天晚上,拉贝正好外出,有三个日本士兵从拉贝家院子的围墙外翻了进来,寻找“花姑娘”。当日本兵用刺刀顶着一个中国女子要推出围墙的时候,拉贝正好回家。“喇叭先生回来了!”所有的难民齐声大喊——他们一直把“拉贝”喊成“喇叭”。拉贝像一头怒不可遏的狮子一样冲了进来,对着日本士兵用英语大吼,叫他们滚出去。日本士兵看着拉贝手臂上的纳粹标志,尴尬地想从大门走出去。但拉贝坚决不允许——他要求日本兵从什么地方爬进来,就从什么地方爬出去。日本士兵并不想在中国人面前丢脸,坚持要从大门走出去,于是拉贝大声吼叫着,拔出了手枪。三名日本士兵只能乖乖地从围墙上爬了出去。

日本兵翻围墙的事其实几乎每天都在发生,拉贝让难民门组成巡逻队,一发现有日本人翻墙进来就吹哨子,然后他就奔过来驱赶。每一次,拉贝都不允许日本兵从大门走出去,必须翻墙回去。

随着投奔拉贝的难民越来越多,他也越发意识到自己这栋小楼对保护难民的重要意义。

在拉贝家的院子里,有一面很大的旗帜,那是他和家人一起用床单做的。当初放这面旗帜是为了让日本飞机看到不要投下炸弹,后来是希望所有的日本人看到后能够“绕道而行”,放过里面的难民。

那是一面纳粹的党旗。

5

但拉贝知道,自己的使命不只是要保护院子里的600多名中国难民。

早在南京保卫战开打之前,拉贝就和南京城内20多名外国人,谋划成立“中立区”,保护战争爆发后出现的大批难民。

在日军攻城前,拉贝的公司、同事包括日本大使馆的官员,都劝拉贝快点离开南京,但拉贝不肯。

“我一生中最美好的青年时代都在这个国家愉快度过,我的儿孙都出生在这里,我的事业在这里得到了成功,我始终得到了中国人的厚待。”

而他拒绝离开的原因,还因为他又多了一个头衔:南京安全区国际委员会主席。

一开始,拉贝和他的外国同事担心的,其实是中国溃败的军队会带来很多麻烦,在他们看来,“一旦日军接管南京,一切就将变得安全有序”。

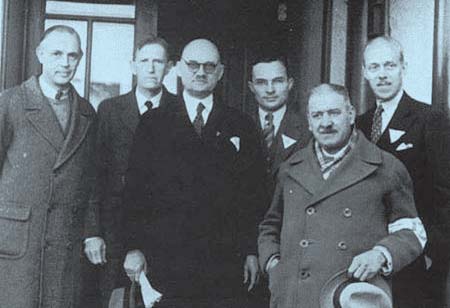

南京国际安全区和国际红十字会南京委员会部分成员,左三站立者为拉贝

12月15日,拉贝还在自己的日记中记下了这样一件事:“我们在宁海路的米铺于12月15日遭到了日本士兵的搜查,他们买走3袋米(3.75担),只支付了5元钱。米市的现行价是每担9元,这样,日本军队共欠国际委员会28.75元。”

在经历了这个日子之后的6周,拉贝如果回看自己当初写的这篇日记,估计也会对自己当初对日本人的期待而感到幼稚可笑。虽然成立了安全区,但在已经失去人性的日本军队面前,拉贝深深感到了自己的无力。

位于安全区内的金陵女子大学,三天两头被开着卡车前来的日本士兵侵入,他们抓女老师,抓女学生,抓一切女性,有时甚至在现场就对她们实施强奸。哪怕是在安全区内的民宅和商店,日军士兵也是说进就进,说抢就抢,有人反抗,说杀就杀。