是非成败丁汝昌(第3/4页)

这件事大大刺激了日本——外国水兵到本国来寻衅滋事,最终却以本国赔款终结。全国上下激发起了赶超清朝海军的雄心,大大促进了日本海军的发展。

不能说丁汝昌在“北洋水师”是受到全军将士的一致拥戴,但至少,作一个合格的领导,还是没什么问题的。

当然,作为一个指挥官,最后是否合格,还是要体现在战场上。

6

1894年9月17日上午11点半,让中国人刻骨铭心的甲午海战爆发。

这场海战的经过和结果,大家已经很熟悉了(我也不忍心再写一遍),单说说作为中方舰队最高指挥官的丁汝昌在这场海战中的表现。

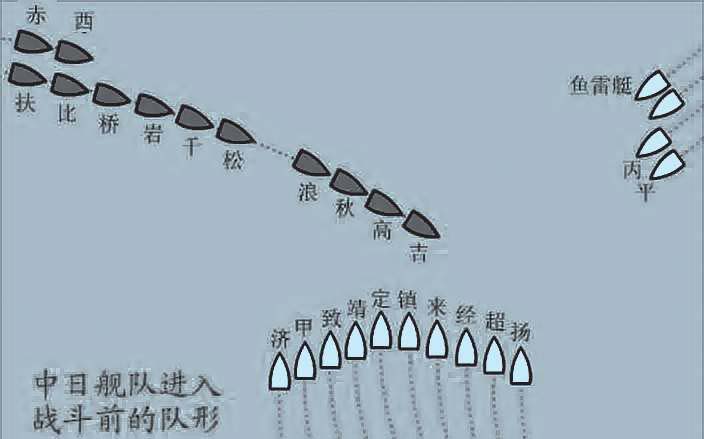

后世的一大争论,是在两支舰队遭遇时,丁汝昌下令北洋舰队排成“雁行阵”冲向日本联合舰队,而日本联合舰队则采取纵队回应。由于北洋舰队的阵型只能发挥舰首炮的威力,而日本联合舰队则可以发挥侧舷炮数量多的优势,所以最终北洋舰队落败。

甲午海战中日双方舰队的阵型

而事实上,丁汝昌下令采取的阵型,也不是拍脑袋想的,而是按照平时训练,根据北洋舰队军舰的特性决定的——“定远”和“镇远”这批主力舰,当初都是以加强舰首方向火力而制造的。比如“定远”舰装备的4门口径为305毫米的巨炮,如果排成纵队放开侧舷,一侧只有两门炮可以同时开火,而如果舰首对准敌人,4门巨炮都可以开火。

而日本联合舰队的军舰有不少都是加强侧舷火炮的。换句话说,在一场遭遇战的情况下,大家都只能率先反应:用自己最擅长的阵型投入战斗。

而且,丁汝昌在甲午海战中,至少对得起军人的本分。

这场战斗是以北洋舰队的“定远”号先开炮拉开战幕的。可惜的是,不知道是因为年久失修还是什么缘故(“定远”舰当时已经下水12年了),“定远”巨炮一响,舰桥就开裂了,坐镇指挥的丁汝昌跌了下来,信号旗装置也废了。

但后来的事未必所有人都知道:手下要把满脸是血的丁汝昌抬进内室,但丁汝昌坚持不肯,坐在甲板上指挥作战,直到战斗结束。

至于信号旗系统被毁,确实是天数,这在一定程度上导致了北洋舰队失去指挥,各自为战。

但丁汝昌当时在战前发出过三条训令:

1.舰型同一诸舰,须协同动作,互相援助。

2.始终以舰艏向敌,即保持位置,而为基本战术。

3.诸舰务于可能范围之内,随同旗舰运动。

如果丁汝昌不负伤,信号系统不被摧毁,北洋舰队还是会按照这三条训令进行战斗。

事实上,因为是一场遭遇战,事后日本人复盘,自己舰队的各种操作也是漏洞百出。抛开意外因素不谈,丁汝昌在这一场战斗中当然要负指挥失败的责任,但要说他一无是处,也不至于。

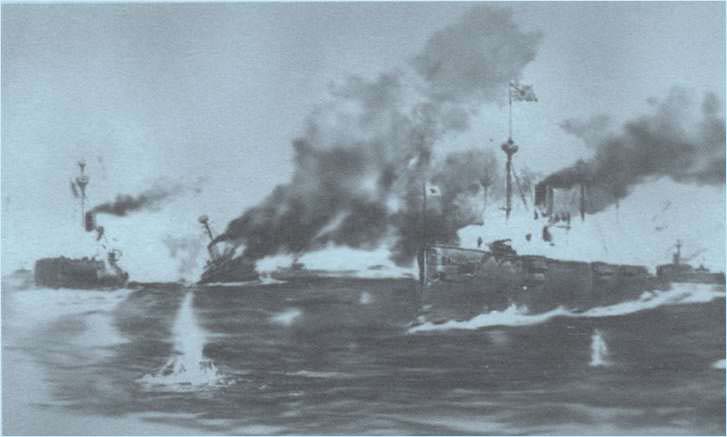

邓世昌的“致远”号在甲午海战中沉没。图中右侧为日舰“吉野”号,中央倾斜的是“致远”号。绘制此图的是观战的英国远东舰队“利安德”号上的军官,他对“致远”“经远”号的奋战都给予了极高评价

问题就在于,5个多小时的激烈海战之后,日本联合舰队其实也损失惨重,4艘主力舰基本丧失战斗力,但就是一艘也没沉。

而北洋舰队虽然“定远”“镇远”等主力舰岿然不动,但沉了“超勇”等5艘较弱的军舰(“广甲”号逃离战场,几天后触礁沉没)。

日本即便胜,也是惨胜,所以率先退出战场。

而失去5艘军舰的丁汝昌,注定要接受悲剧的命运了。

7

困守刘公岛后,丁汝昌其实并没有放弃。

那个时候,丁汝昌已经被革去了尚书衔,待旅顺陷落之后,又被革去全部职位。不过,光绪帝很快又收回了谕旨,改为“暂留本任”——丁汝昌走了,谁来接着保卫大清帝国?

在这样的情况下,丁汝昌还在坚持抵抗。他看到威海陆路上的炮台防守薄弱,怕被日军攻占后调转炮口倒轰北洋舰队,所以建议先自行炸毁,结果又被当成“通敌卖国”的证据禀报朝廷。“清流派”再度怂恿光绪帝要将丁汝昌革职,在李鸿章力保、刘步蟾等将领请愿的情况下,朝廷才决定“秋后算账”。

威海南岸的炮台。后来炮台果然被日军攻占,调转炮口,吊打停在港口里的北洋舰队,丁汝昌只能再组织敢死队去炸掉炮台

即便如此,丁汝昌还是率领舰队击退了日军的多次进攻,并主动用舰炮支援陆地战斗,击毙日军旅团长大寺安纯(为甲午战争中日军被击毙的最高将领)。