第六章 帝国的西征从联盟到国家(第7/14页)

不过,在半个多世纪之前,这片土地已经被乔治·伯克利(Berkeley)主教认定为是一个“由自然引导、用道德治理”的地方,是“又一个黄金年代/帝国与艺术的崛起”之地,它“不是源于老朽的欧洲/而是源自青春的欧洲/当神圣的火焰赋予她生命/将为未来的诗人所传颂”[17]。独立战争时期出现的象征美国的美国国玺就显示出,美国人已经将共和国试验这种想法看作是一种开辟新“黄金时代”的尝试。

因此,到了19世纪,美国的盎格鲁—撒克逊人已经把西部当作是拓荒精神的天然家乡和出路。拓荒精神作为这些欧洲人与生俱来的特质,将他们带到了这个新世界。和第一批探险者一样,19世纪的拓荒者将他们试图征服的这片大陆描绘成一片处女地。美国西部是一片可待开掘的土地,一片未被探索、杳无人迹的荒野,掌控这片土地本来就是美国的昭昭天命。在这种背景下,伯克利在18世纪所写的关于美国可能性的文学评论再一次被政治家和印刷商等人重新解释,出现在了杂志和印刷品上。他们共同呈现的美国并没有像期望的那样特殊。

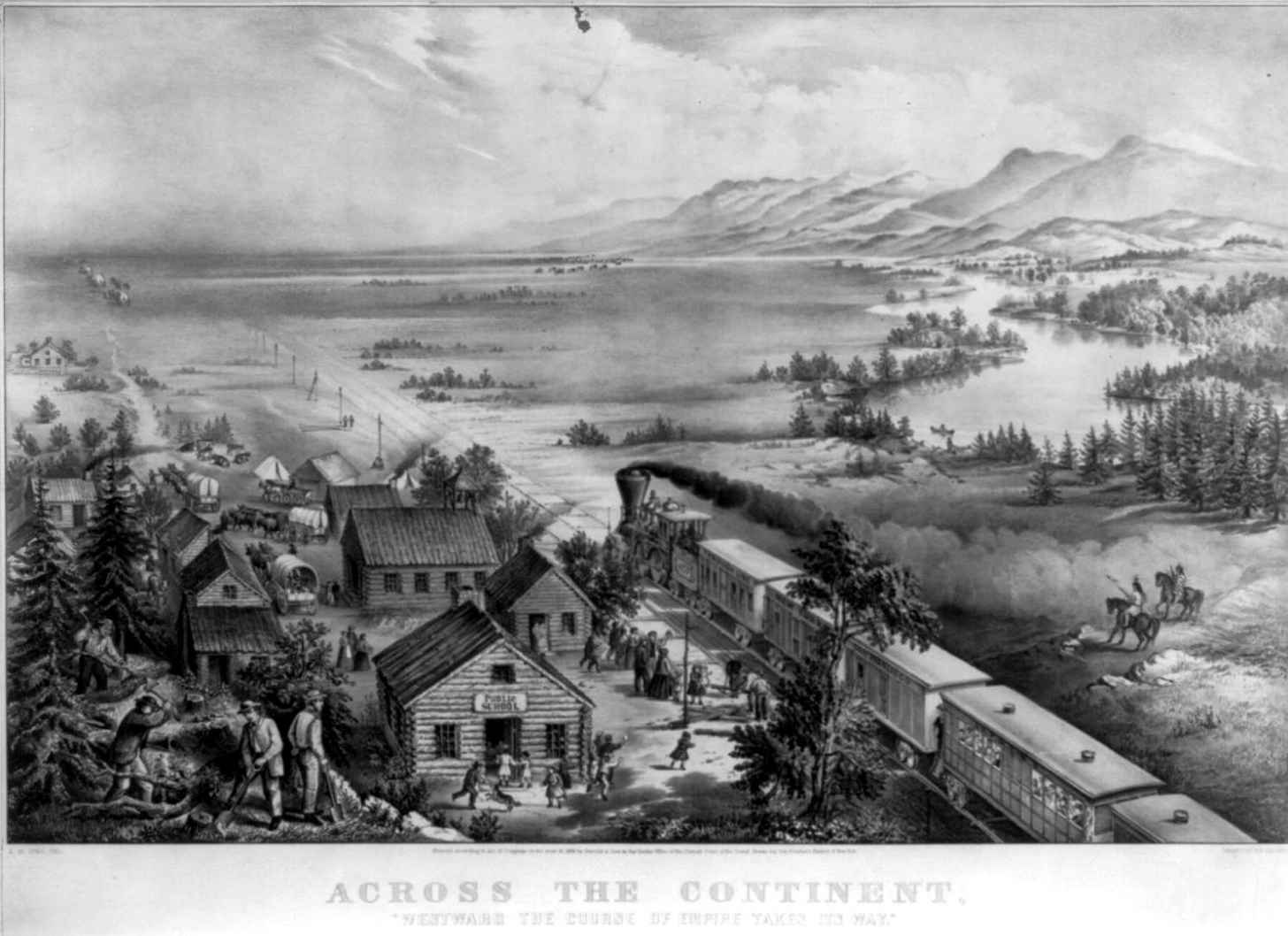

“帝国的西征已经开始,”伯克利宣称,“前四幕已经上演,第五幕迎来时代的剧终,并将以最高贵的功绩谢幕。”内战时期的一些绘画作品表达了这样一种观念:美国才是人类文明注定的归宿。其中最著名的一幅画,也就是伊曼纽尔·洛伊策(Emanuel Leutze)在1861年绘制的《帝国的西征已经开始》(Westward the Course of Empire Takes its Way),如今被挂在了美国国会大厦里。除此之外,还有一幅画,也就是约翰·加斯特(John Gast)在1872年绘制的《美国的前行》(American Progress),生动地表现了美国的西征运动、移民精神的活力,以及拓荒者的技术优势。加斯特描绘了这样一幅画面:美国人在19世纪中叶向西部进军,伟大的哥伦比亚女神一路为他们串起电报线。不过,对于19世纪的美国西部扩张运动,信息量最大的一幅作品来自一位不太出名的艺术家范妮·帕尔默(Fanny Palmer)(图30)。帕尔默同样借用了伯克利的著名诗歌,但这幅作品却不那么具有寓言性,而是运用一种更加现代的表征手法,描绘了一列驶往尚自然荒野的列车。这趟列车在画中形成一条清晰的分界线,将欧洲社会和土著美国人区分开来。

图30 《横跨大陆(帝国西进的征途已经开始)》,作者范妮·帕尔默(纽约:柯里尔和艾夫斯,1868年)。这幅版画清楚地将蒸汽火车左边西征途中的白人文明元素与右边的美国土著人生活并置在一起。在左边,殖民者正在砍伐森林来建造他们的学校、教堂、小木屋,以及图片左上方正在驶向远方的有篷马车。电报线杆和铁路平行前进。当然,如今对于这幅画的理解也许和它对19世纪普通人的吸引力非常不同。即便如此,这幅画还是让观众从土著人的视角来感受它,这不仅因为所有这些“行为”都是发生在白人殖民者一侧,也因为当这幅画作出现的时候,美国观众已经对哈得孙河派引人瞩目的景观画作十分熟悉,也对托马斯·科尔、弗雷德里克·丘奇、艾伯特·比尔施塔特这些艺术家,以及他们所传达的民族主义信息并不陌生。美国内战临近尾声之时,艺术批评家詹姆斯·杰克逊出版了《艺术观念》(1864年)一书,其中贾维斯指出“基于美国的现实以及人民的喜好,真正的美国派绘画是……风景画”。这些壮观的美国自然景象绘画中弥漫着美国民族主义,也的确形成了一种国家认同感,不过,随着美国以进步之名对大自然的破坏,这种国家认同感也遭到了损害。简而言之,即使是帕尔默这幅简单直接的版画,对于当时的观众来说也不是完全没有问题的。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-DIG-ppmsca-03213)。

然而,美国人却发现,他们朝向光明前行的冲动与野心多少被一些难题所阻碍:这里面既有非常实际的现实问题,也有政治问题。尽管爱默生相信铁路有潜力连接整个美国,但19世纪中叶的美国人并不能像他们希望的那样,轻易到达这个国家的任何地方。南北铁路线上的巴尔的摩等城市有着不同的轨距标准,也制定了早期的环保法案,迫使铁路建设在中途不得不变道前行。而东西铁路线上面临的不是现实问题,而是政治问题。直到内战爆发,南方反对派遭到议会除名,第一项《太平洋铁路法案》才在1862年得以通过,并且在两年之后又通过第二项铁路法案。当然,南方人并不反对建设横贯北美大陆的铁路,恰恰相反,他们只是希望任何一条这样的铁路及其带来的利益都可以绕道南方。