“与阴阳俱往来” 古历与性生活(第2/2页)

古人为何要发展出这套如此繁琐的性交禁忌日期理论?

一个可能的解释是:试图用“神道设教”之法引导人们对性生活加以节制——如果真的遵照这种理论行事,就要平均三四天才得以性交一次,这个频度从现代医学知识来看也是相当合理的。不过古人究竟在多大程度上遵守这种禁忌,尚在未知之数。

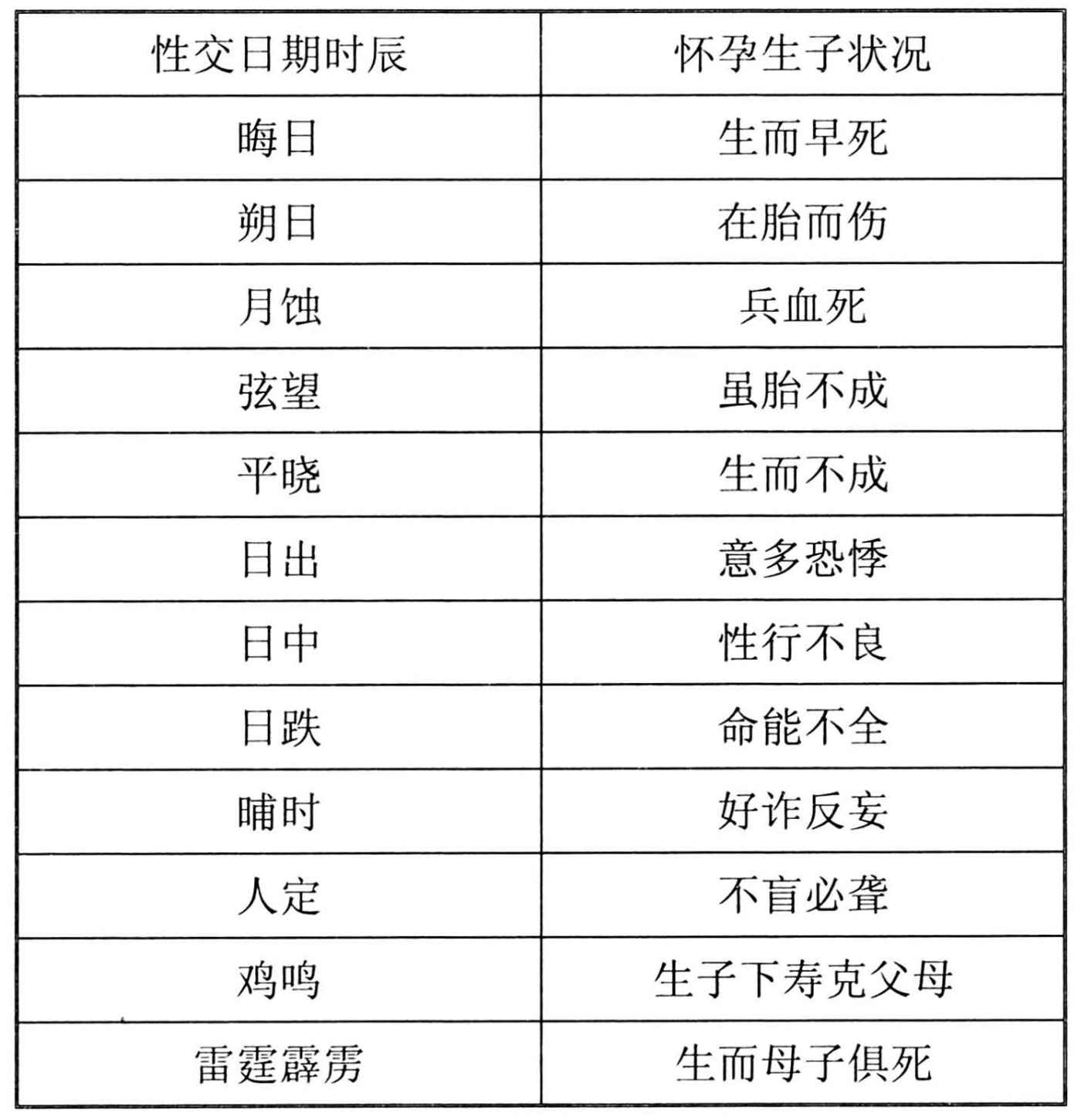

在中国古代那些偏于保守的论述中,性交的目的通常主要是“种子”——让女子怀孕受胎。古人普遍相信,如果性交的日期、时辰等选择不好,就会怀上或生下各种不良的孩子。这在各种房中书和医书中都经常可见,下面是根据《千金翼方》卷十二“养性禁忌”中一部分有关内容整理成的表,以见其说之一斑:

这类禁忌及对胎儿的可怖预言,基本上没有什么科学依据。不过由此也可以略见在古人心目中,交合受孕是一件相当神圣严肃之事。

吉凶宜忌,相反相成,既有禁忌交合之日,自然也有特别宜于交合的日期,这同样为古代房中家所乐道,举《养性延命录》卷下所言为例:

合宿交会者,非生子富贵,亦利己身,大吉之兆(八星者,室、参、井、鬼、柳、张、心、斗,月宿在此星,可以合阴阳、求子)。月二日、三日、五日、九日、二十日,此是王相生气日,交会各五倍,血气不伤,令人无病。……若合,用春甲寅、乙卯,夏丙午、丁未,秋庚申、辛酉,冬壬子、癸亥;与上件月宿日合者,尤益佳。

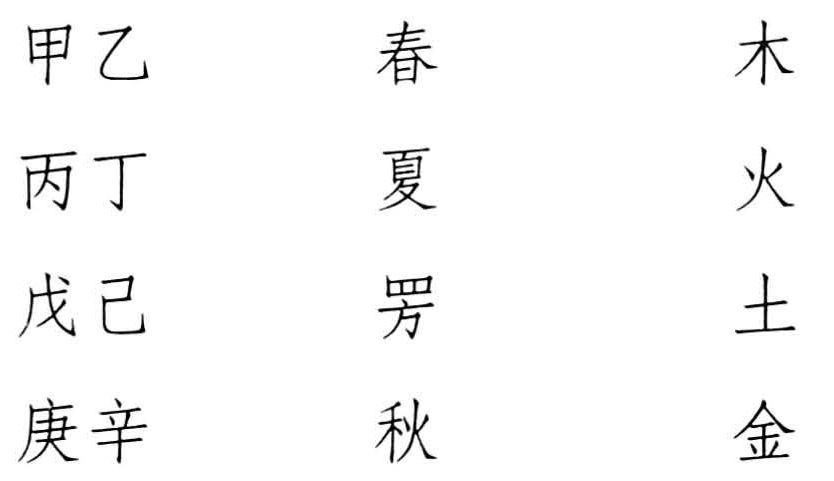

所谓“王相”,又作“旺相”,为五行与历日相互附会之说。其法将纪日天干与四季、五行进行如下对应:

并相信五行递旺于四季:春季木旺,夏季火旺,秋季金旺,冬季水旺。于是依纪日天干之循环,春季逢天干为甲、为乙之日恰对应于木,而木是旺于春季者,则春季逢天干为甲、为乙之日即“王相”之日;夏季则轮到纪日天干为丙、为丁之日,火旺,……其余可类推。至于戊己土旺,则是每季抽出十八日,硬与五行相配,对应于土,并为之造出一个怪字“ ”。

”。

又有所谓“月宿日”,也被认为宜于性交。例如,按《千金要方》卷二十七中所载的一张表,一年中这种“月宿日”有123日。如果“月宿日”与“王相日”恰好重合,则更是男女欢合交媾的佳日良辰。

上面这类思想表明,在古代中国人心目中,历与性之间确实存在着重要联系。何以会如此,还当求之于古人所深信的天人合一、天人感应观念。在这种宇宙观中,人的生活很自然地被认为必须与自然界(即“天”)的变化相配合,而性生活则尤其如此。因为阴阳交合,非独男女之间而然,天地万物也赖此才得以生息繁衍。《易·系辞下》云:“天地 缊,万物化醇;男女构精,万物化生。”正是这种传统观念的典型表述。

缊,万物化醇;男女构精,万物化生。”正是这种传统观念的典型表述。

在这个问题上至关重要的一点是:自然界的变化(四季循环,寒暑变迁)正是依靠历法来反映和描述的。《春秋繁露》卷十六“循天之道”一节所言,对此颇有启发,其中有云:

天地之气不致盛满,不交阴阳。是故君子甚爱气而游于房,以体天也。气不伤于盛通,而伤于不时、天并——不与阴阳俱往来谓之不时,恣其欲而不顾天数谓之天并。君子治身,不敢违天。

这是一种节欲而不纵欲的主张。正常的性交(不是指房中术那种交而不射精的)在古人看来多少是要“损气”的,君子既“甚爱气”,却又不绝对禁欲,仍然要过性生活(“游于房”),这是由于体天之道,阴阳必须交合。这中间趋利避害的关键,就是“与阴阳俱往来”,亦即根据自然界的规律来安排性生活。怎样方可以做到“与阴阳俱往来”?则非求之于历不可。上述种种交合宜忌日期,可以说正是“与阴阳俱往来”的具体方案——现在看来当然没有多少科学价值。

原载《中国典籍与文化》1994年第3期