(一)马崇年、马崇禧口述(第8/9页)

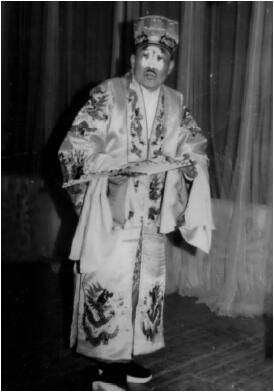

马崇年剧照:《凤还巢》中饰朱焕然(马崇禧提供)

定:那马先生(指马连良)原来学的是余派吗?

[以下为马崇禧先生在我原来的口述稿之上另写的一段]

我伯父的老师很多。余叔岩先生是他的崇拜偶像,但没拜在怹的名下。我伯父博采众长,结合自身条件,创出了观众喜闻乐见的马派。要说这两位老先生的主要区别,我这个晚辈不敢妄谈。但是怹二位的艺术和人格,梨园同行没有不佩服的。

余叔岩先生出生在梨园世家,可以说是“幼承家学”吧,怹学的是文武老生,少年时就上台演出,后来又拜了谭鑫培先生为师,在多年的演出中,发展自己的风格,创立了“余派”。

我伯父出身贫苦,九岁入喜连成科班,先学武生,后改老生,十岁登台,出科后既学孙菊仙先生等名家之长,兼学余派的特点,经过多年的演出,结合自身条件,逐渐形成群众公认的“马派”。

据老人们说,余叔岩先生的嗓音不够洪亮,带着沙音。可人家老先生会唱,唱出来“味儿足”,所以观众听了都说是“云遮月”。我多年跟着我伯父一起演出,怹的嗓音达远,唱腔可以说是委婉俏巧。

余先生念白吐字清晰,以沉稳见长。我伯父的白口,讲究轻重有致,发音有虚有实。有人曾说:“马连良念的跟唱的一样好听!”余先生的做功准确边式注205,功架优美,我伯父可以说是气度凝重,潇洒飘逸。

伯父在多年的京剧艺术表演中,重视舞台艺术的整体性,对角色间的互相合作要求一丝不苟。他倡导了乐队中发挥月琴伴奏的效果,对服装(行头)、盔头、髯口、化装等等都有着革新创造。在乐队前面设围屏,使乐队和演出区分隔开,这样起到了净化、美化舞台的作用。

马先生这样改了以后别人也跟着改了么?

年:有的就跟着改,李万春就跟着改了。后来中国京剧院也都改了。梅先生后来也改啦。梅先生的《贵妃醉酒》那行头多考究,守旧也是肃穆大方。这些老先生都有自个儿的设计,各人有各人的设计。谭先生有谭先生的一套,梅先生也是,我唱旦角台上需要有什么,绝对跟唱老生唱花脸的不一样。

定:就是说马先生他特别强调一个效果?

禧:对。我在伯父身边生活了十几年,要说爱岗敬业,他是模范。他时时刻刻想着戏的效果。

年:老先生为每场的良好效果,演出以前都要泡澡,在池子里泡着,嗓子音带、腰、腿什么的都活动开了。

定:您是不是也那样?

年:我?我哪儿有那条件?人家是角儿。一来经济条件没有,二来家里也没那条件。反正我们中午必须得休息好了。

禧:(马连良)怹还要求演出要三白(干净):护领要白的,这水袖要白的,这靴子底儿要白的。另外,为了取得好效果,梅先生跟马先生,这些老先生,到后台以后,必须先上舞台上看看去。

年:后台就是剧场的化妆室。

禧:进化装室以前,他先到舞台看看,这灯光、台上的天幕、围桌、椅披等等,必须要看。这整个的陈设布置,得达到他满意了。梅先生也是,演出前台上台下洞察一切。

我伯父这一辈子啊,生活当中,没有更多的语言,夫妇俩也好,父子父女之间,没有更多的话,没有话,他那脑子可时时刻刻也没休息。我自己回忆啊,伯父在用人方面也很有心计,他经纪人是谁,我堂伯马全增;后台是谁,我堂伯马四立;场面是谁,我父亲马连贵;前台是谁,我表哥杨松岩,他都有安排。

定:他还挺有经济头脑的。

禧:所以我说他一辈子脑子里不装别的事。家务料理、对外交际、人情份往全由伯母(陈慧琏夫人)打理,决不让怹分神。所以也是他成功的一个奥秘。

记得马连良、谭富英、裘盛戎、张君秋,那会儿合并为北京京剧团的时候,文化局有人跟伯母说,为了以后合作得更好,建议由马连良做东,宴请一下大家,目的不是为吃饭,为的联系感情,加强团结,搞好剧团。我伯母就张罗前后,以资完成“领导”交给的“任务”。最后大家高兴而来,满意而去。

年:谭先生比马先生小一科,连字下来是富字。所以谭先生也好,马先生也好,各人唱各人的戏。谭先生的《战太平》《失空斩》《乌盆记》,马先生不唱谭先生的戏,谭先生也不动马家的戏。那个时候互相都特别谦让,这叫戏德,过去特别讲戏德呀。

禧:这些老先生都有自个儿的戏,今儿要吸收这个,明儿要吸收那个,吸收人家的精华。好多戏,人家都是彼此悄悄地学,默默地看。