(三)有关佘家守墓十七代史事考(2008年)(第5/5页)

考订这一史实的真伪固然重要,也是史家的责任。但是这个故事,我毋宁将它看作是一个传奇,这对于我来说还有别一层意义,那就是看人们在不同的历史背景下,是怀着怎样的目的(或者是政治的,或者是其他的,或者是公众的,或者是私人的)、怎么样利用这样一个史实来编故事,这样的故事反过来又对这些编故事的人的自身产生了什么样的作用和影响。张伯桢为袁崇焕修庙立碑,为的是寄托报效中华的壮志,到他的儿子张次溪这里,已淡化成为文人寻访古迹的追思。佘女士的呼吁之所以会在近些年引起广泛的社会反响,会成为近年来北京人生活中一件不算小的事,则是因其对叹息信仰缺失、理想缺失的年轻一代来说,是一种精神上的激励。佘义士守墓的传奇,就是这样借助历史影响到活人的生活,又借助活人的解读变成了活的历史。因为至少,如果北京历史上真的曾有佘义士这样重情重义的人存在过,对我们来说,也是精神上的一个慰藉。

4.张伯桢史事补记(2015年)

为佘幼芝女士和与此事有关的张先生做访谈,已经是十几年前的事了。正当我整理这部旧作准备出版的时候,竟又不期然在电视节目中见到已经久未谋面的佘女士,尽管此次是因为仍然为袁大将军祠等事奔忙,而与女儿发生矛盾,并诉诸媒体,我却为她的依然健康和依然执着而高兴注37。佘女士正在沿着十多年前的道路继续前进,我本来也不拟再对这个故事加以任何探究和修改,但无意中发现的有关张伯桢的记载,在这里却不可不提。这便是《档案》杂志1993年第2期披露的民国著名的“认祖门”一事,文曰:

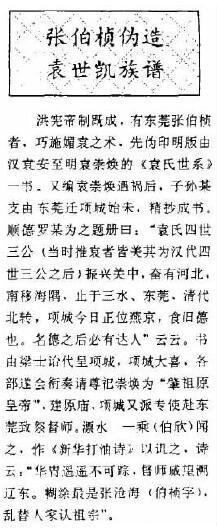

洪宪帝制既成,有东莞张伯桢者,巧施媚袁之术。先伪印明版由汉袁安至明袁崇焕的《袁氏世系》一书,又编袁崇焕遇祸后,子孙某支由东莞迁项城始末,精抄成书。顺德罗某为之题册曰:“袁氏四世三公(当时推袁者皆美其为汉代四世三公之后)振兴关中,奋有河北,南移海隅,止于三水、东莞,清代北转,项城今日正位燕京,食旧德也。名德之后必有达人”云云。书由梁士诒代呈项城,项城大喜,各部遂会衔奏请尊祀崇焕为“肇祖原皇帝”,建原庙,项城又派专使赴东莞致祭督师。漂水一城(伯欣)闻之,作《新华打油诗》注38以讥之,诗云:“华胄遥遥不可踪,督师威望溯辽东。糊涂最是张沧海(伯桢字),乱替人家认祖宗。”

《档案》杂志刊载的张柏桢“认祖门”原文

这里指的是辛亥革命后袁世凯称帝一事。袁世凯(1859—1916)是河南项城人,所以当时人称他“袁项城”。清帝逊位,袁世凯成为中华民国临时大总统。1913年当选为首任中华民国大总统,1914年颁布《中华民国约法》,1915年12月宣布自称皇帝,改国号为中华帝国,建元洪宪,就是此文中所称的“洪宪帝制”。此举由于各方反对并引发护国运动,导致袁世凯在做了83天皇帝之后被迫将帝制取消。袁本人也于1916年6月因尿毒症不治而亡,张伯桢为袁“认祖”之事遂寝,然而,无论对袁世凯的荣辱功过做何评价,张伯桢此举之荒谬和不光彩,也是难以否认的。

广东省社会科学院研究员赵立人的文章提到“倚袁之力,张伯桢为袁崇焕刻文集,建祠庙。袁庙碑刻绝大多数为康有为撰书”。注39这一是说明张伯桢为袁崇焕刻碑立祠等行为,并不仅仅是我先前以为的崇拜英雄,或一般性的兴汉那么简单。二是如果没有袁世凯的支持和赞助,张伯桢也未必有如许的财力完成此举。

而且,我在上文中提出的疑问,看来也有了答案。我注意到张伯桢之子张次溪记述佘家史事时,语气与清人笔记一致,奇怪他为何采用清人说法而不取其父的修订。可知张次溪对其父的《东莞袁氏族谱》系伪造,心知肚明。

还要说明的是,有关张伯桢的“认祖门”一案,我是通过在网络上的搜索查到的,如果没有搜索时的这一发现,我可能至今仍停留在对他崇敬英雄之举的感慨上。这既让我有“学无止境”之叹,深感仅凭臆想便做出结论、发表感想,的确误人。同时也预感到由网络与数据库的兴起而引发的一场史学上的变革(即黄一农教授称为“e考据”的变革)即将到来。由于口述作业所涉社会层面的广泛性和不可预知性,将e考据作为一种研究手段引入口述史研究,就显得尤为必要了。注40