第二部 第六章 百奴依角(第2/4页)

显然,绝没有这种可能性。巴加内尔自己也承认瓶子是由内河流到海里的这一推理,在美洲说得过去,但在大洋洲则不合逻辑。对于这个问题,少校曾提出来讨论过。现在看来,信件里的纬度应该是指沉船的地方,而非被掳地点,那瓶子应该是格兰特船长从大洋洲西海岸丢进海里去的。

正如哥尼纳凡所说,这并不能否认格兰特船长被俘的假设。因为信件中已十分清楚地写明是被当地野蛮的土著人所掳。但若是这样,单是沿37度纬线查找而不去其他地方寻查,也似乎没有道理。就这个问题已讨论多次了,最后决定:如果在百奴依角找不到不列颠尼亚号的线索,哥尼纳凡爵士只能打道回府了。寻访虽然失败,但不论是从良心上还是从胆识上他已尽了自己的力量了。

这一决定难免使大家感到沮丧,格兰特姐弟俩更是表现出一种难言的绝望和痛切。以前,他们俩曾发誓一定要解救父亲。跟随哥尼纳凡夫妇、蒙格尔斯船长、麦克纳布斯及巴加内尔等一起乘小艇上岸时,两人心想,父亲是否得救就在此一举了。因为巴加内尔早已明确断定:如果船是在东海岸失事的话,幸存者早该回国了。

“会有希望的!有希望!一定有希望!”海伦娜夫人深情地宽慰着身边的姑娘。

“肯定会有希望的,玛丽小姐,”约翰船长说,“上帝是不会让人走向绝境的,天无绝人之路嘛。”

“愿上帝保佑吧!”玛丽回答说。

小艇距岸已经很近了。百奴依角伸入海内约两英里,顶端有一个平缓的坡,小艇很容易从两岸的珊瑚间划进这个天然的小港湾里去。这片珊瑚礁五彩斑斓,曾一度有可能是澳大利亚南端的珊瑚礁带,令人生畏。它可以轻而易举地划破船底。说不准不列颠尼亚号船就是在这里给摧毁的。

邓肯号的乘客找了一片无比荒凉的沙滩顺利地上了岸。这周围悬崖峭壁,巉岩紧围着海岸,形成了一道六七丈高的天然屏障,若没有梯子和钩绳是爬不上去的。幸亏船长在半英里以外的南边发现了一个缺口。这是由于山基不牢,加上海水长期侵蚀,造成山崩而形成的。哥尼纳凡一行人穿过缺口,沿着一条陡坡攀爬。罗伯特像只小猫一样,第一个爬到顶峰。巴加内尔望尘莫及,感到羞愧,心想,自己一个40出头的壮汉,有两条长腿,竟然不如一个12岁的小孩。不过还好,至少少校还被甩在后面。麦克纳布斯总是常态不改,毫不在意。

不一会儿,大伙儿都聚集在岩顶了。放眼望去,只见一片辽阔的平原,灌木丛绿遍山野,无人开垦。哥尼纳凡爵士把它比作苏格兰低地中的荒谷,巴加内尔则说它更像法国布列塔尼亚半岛的瘠地。这一带海岸似乎无人居住,但在远处,依稀可见一些建筑物,显然是有人居住过,而且据推断,居住的应该是现代文明人,并非野蛮人。

“一个风磨!”罗伯特叫起来。

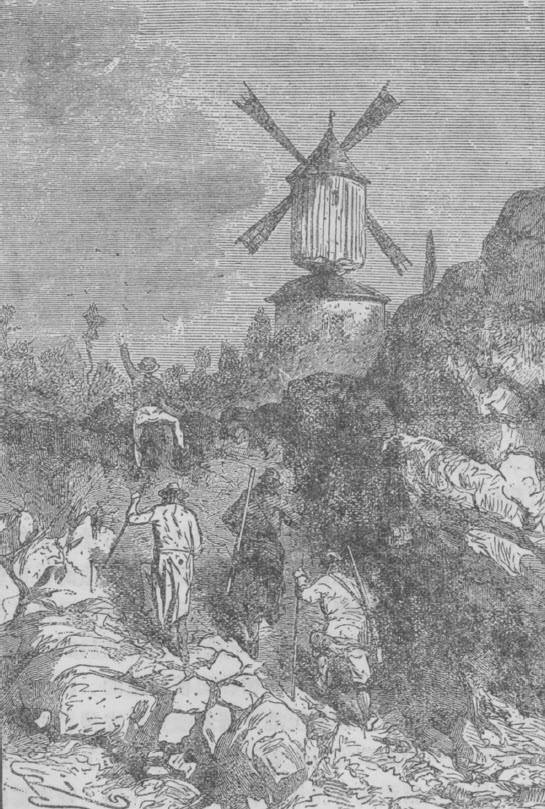

果然,3英里外,有一个风磨的风叶在微风中转动着。

“的确有一个风车在转,”巴加内尔通过望远镜仔细观察后说,“那风磨造型雅致,又很实用,看上去十分顺眼。”

“跟教堂的钟楼很相似。”海伦娜夫人说。

“是的,夫人,风磨磨的是肉体的粮食,教堂磨的是精神的粮食,从这个意义上讲,二者是相似的。”

“我们去风磨那边瞧瞧!”爵士说。

于是,大家一起朝那边走去。走了大约半小时后,来到了活树篱笆围成的农庄。这是一片新开垦的庄园,百草丛生的荒地已变成了良田,庄园里生机勃勃,气象万千。草原上可以见到三五成群的牛和马在吃草。周边栽有高大的洋槐树,这些树都是从袋鼠岛其他种植园运来的。接着是大片大片的金黄色麦穗和茂密的玉米,一眼望不到边。草场上堆满了一卷卷的果草。果园里果实累累,这果园既实惠又雅致,富有诗情画意,倘若园林诗人霍拉斯(2)见到了,一定会诗兴顿发,大加赞叹。庄园上处处是棚屋,布局合理。最后,还有一座简单而又舒适的住宅,屋脊上的风车被风吹得不停地转动,发出吱嘎吱嘎的声音。

一个风磨的叶片在风中转动

就在这时,4只大狗突然汪汪地叫了起来,通报主人有客人光临。接着走出一位年过半百的男子,他慈眉善目,和蔼可亲。后面紧跟着5个身强力壮的年轻人和1位高大壮实的妇人,想必是那男子的妻子和儿子们。人们一望便知,这位长者是爱尔兰的海外移民。他在本国受够了苦难,所以远涉重洋,来此地求生存,谋幸福。

哥尼纳凡爵士一行人还没来得及说明来意及身份,已听到热忱欢迎他们的话了: